医療情報室レポート No.274 特集:医療DX~その3~

2025年7月25日発行

福岡市医師会医療情報室

TEL852-1505・FAX852-1510

特集:医療DX~その3~

団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える2040年を見据え、工程表に基づき「医療DX」が推進されている。

「マイナ保険証」を基盤に医療機関では「オンライン資格確認システム」や「電子処方箋」など関連するデジタル化が進められ、「骨太の方針2025」では政府を挙げて「医療DX」の各施策を強力に推進することが明記され、2030年までに概ね全ての医療機関で「電子カルテ情報共有サービス」に対応可能な電子カルテ導入を目指すことが示されている。

「医療DX」の進捗状況などは、本レポートNo.266(2024/5/31)、No.258(2023/3/31)で特集しているが、医療現場には診療以外の労力や多額のコスト負担が生じており、「医療DX」の実現には解決しなけらばならない課題がいくつもある。

今回は医療DXの取組状況、医療現場の実情、福岡市医師会の取組みについて特集する。

●「医療DX」の取組状況

令和6年12月2日で新規発行が停止となった健康保険証は、最長1年間使用可能(令和7年12月1日まで)なこともあり、「マイナ保険証」の利用率は約3割(令和7年5月分)に留まっている。

令和7年9月にマイナンバーカードの機能をスマホに搭載する「スマホ保険証」が開始されるが、医療機関は既存の「オンライン資格確認システム」にスマホを読み取る機器(汎用カードリーダー)が別途必要で、全国の医療機関で一律に利用できるものではない。

「医療DX」施策の取組状況は次のとおり。

| 項目 | 内容 | 展望 | |||

| 患者側 | 稼働中 | 1 | マイナ保険証 | マイナンバーカードを健康保険証として利用 ※利用率29.3%(R7.5) 令和7年4月以降、救急隊が傷病者の医療情報を閲覧する「マイナ救急」の実証事業が全国で順次開始 |

「スマホ保険証(※)」や「マイナ受診券」等が順次開始 ※電子証明書の搭載可能:Android(R5.5)、iPhone(R7.6) 医療機関は別途「汎用カードリーダー」導入が必要 |

| 医療機関側 | 2 | オンライン資格確認システム | マイナンバーカードのICチップ等により、オンラインで患者の医療保険の資格情報を確認 ※導入率 病院98.8% 診療所92%(R6.12) |

公費負担医療や地方単独医療費助成(子ども医療費等)の対応自治体を順次拡大 ※全国183団体(22都府県、161市町村)で運用中(R7.5) |

|

| 3 | 電子処方箋 | 紙の処方箋を電子化、複数医療機関で重複投薬チェックが可能 (電子署名のために「医師資格証」が必要) ※導入率 病院13.2% 診療所19.3%(R7.6) |

薬局の導入率は8割超、厚労省は医療機関の普及を図るため、電子カルテと一体的な導入を進める方針 | ||

| 今後稼働予定 | 4 | 電子カルテ情報共有サービス | 患者同意により全国の医療機関で情報共有と閲覧が可能 3文書(健診結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー) 6情報(傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方) |

令和7年2月より一部医療機関でモデル事業開始 令和7年度中に本格稼働予定 |

|

| 5 | 標準型電子カルテ | 標準規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ 最小限の基本機能で各施設に応じたオプション機能が連携可能 |

令和7年3月より一部医療機関でモデル事業開始 令和8年度中の完成を目指す |

||

| 6 | 診療報酬改定DX | 各レセコン会社等が共通で活用可能な「共通算定モジュール」を開発し、システム改修に関する業務を効率化 | 令和8年度診療報酬改定(R8.6)より本格提供予定 |

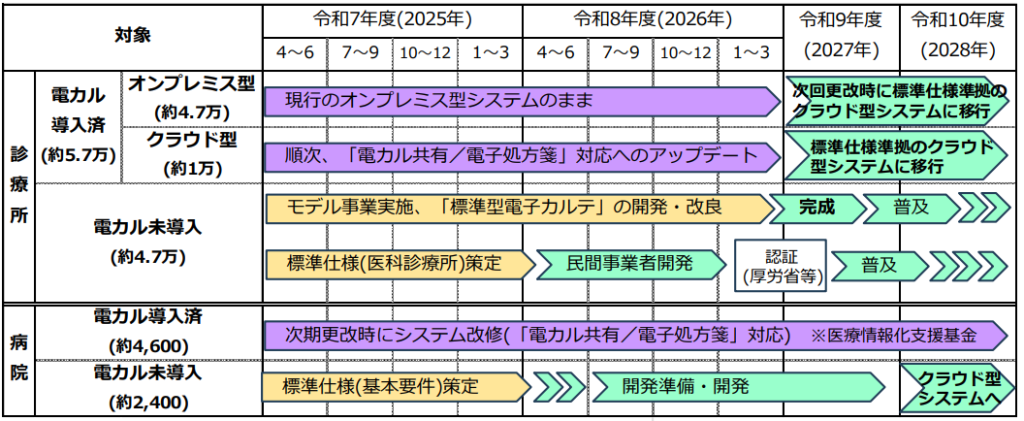

●「電子カルテ」の普及

厚労省は「電子カルテ」と「電子カルテ情報共有サービス(電カル共有)」を一体的に普及させるための方針を次のとおり示している。

| <電子カルテ導入済の医療機関> | |

| 次回更改時に「標準型電子カルテ」に準拠するシステムへの改修 ※病院では電子カルテや部門システム等を一体的に整備する「病院情報システム刷新」の方針 |

|

| <電子カルテ未導入の医療機関> | |

|

「標準型電子カルテ」か、「電カル共有」や「電子処方箋」に対応するクラウド型電子カルテの導入 |

|

<電子カルテの普及>

※厚生労働省資料をもとに作成

●医療現場の実情

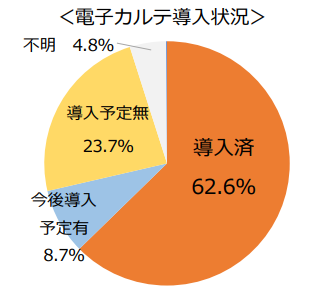

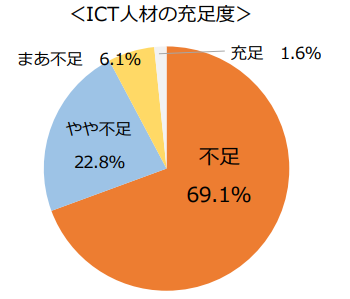

日本医師会では診療所における「医療DX」の取組実態や負担状況把握のため調査を実施した。

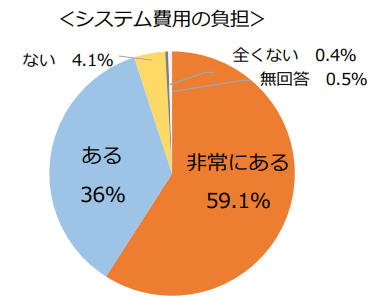

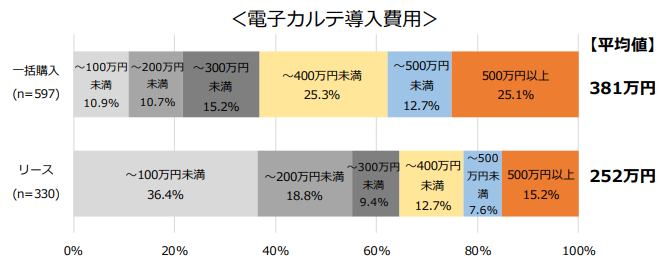

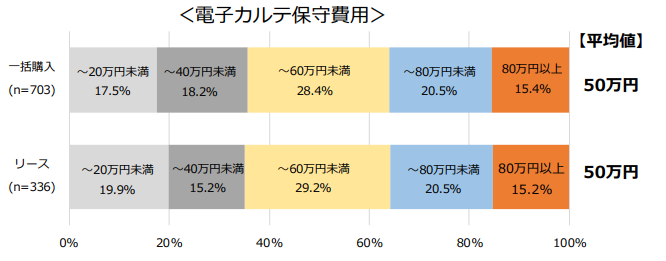

診療所では約9割がICT人材不足、約6割が医師自らシステム対応を行うため作業負担が大きいこと、また、電子カルテ等の導入や保守費用に関しては、約9割がシステム費用の負担を感じており、国や自治体からの補助金や診療報酬上の更なる手当がなければ、「医療DX」の推進は困難な状況にある。

日本医師会「診療所における医療DXに係る緊急調査」

調査対象 日医A1会員で診療所管理者(院長)から無作為抽出した10,000名

回答状況 4,454件(44.5%)

調査期間 令和6年9月20日~10月4日

●福岡市医師会の取組み

今後必要な情報共有と対策検討のため、本会設置の「福岡市医師会医療DX推進会議」の第2回を右記により開催。

今回は会議を本会会員向けにライブ配信し、開発中の「標準型電子カルテ」のデモ動画や「医療DXの取組状況」などの説明があった。(動画、資料は会員専用ホームページに掲載)

| <第2回福岡市医師会医療DX推進会議> 日程等 令和7年4月16日(水) 於:福岡市医師会館8階講堂 内 容 1.「医療DXの取組について」 厚生労働省保険局医療介護連携政策課 /診療報酬改定DX推進室推進官 島添 悟亨 氏 2.「デジタル庁が進める医療DX ~特に、標準型電子カルテについて~」 デジタル庁統括官付参事官 上田 尚弘 氏 3.「電子カルテの認証制」 福岡市医師会 常任理事 牟田 浩実 4.質疑応答 |

<会員専用「特設ページ」>

「医療DX」内「医療DX推進会議」

https://www.city.fukuoka.med.or.jp/members/iryou_dx/suishinkaigi/

医療情報室の目

★「医療DX」の着実な推進に向けて

「医療DX」が国を挙げて進められているが、医療現場では様々な課題が顕在化している。「電子処方箋」は薬局での導入が進む一方、医療機関の導入率は約1割に留まっており、政府は「電子カルテ」や「電子カルテ情報共有サービス」と合わせて一体的な導入を促進する方針を示しているが、現場での普及にはシステム改修への業務負担や費用等多くの障壁がある。

今後、「スマホ保険証」や「マイナ救急」、「電子カルテ情報共有サービス」、令和8年度の「診療報酬改定DX」などの取組みが次々に予定されているが、診療所ではデジタル化に対応できる人材確保が難しく、「医療DX」への対応は大きな負担となっている。

令和6年度診療報酬改定では医療DX関連の点数が設定されたものの、昨今の物価上昇や人件費の高騰も相まって、システム改修費用や機器の導入・保守費用を賄うには至っておらず、診療所や中小規模病院では今後もシステム導入や維持が困難なことが予測される。「医療DX」を持続可能な形で進めるためには、現場の実情を踏まえた制度運用と国による財政的支援が必要で、診療報酬上でのさらなる評価に加え、導入費用に対する補助金制度の拡充、特に初期費用の負担軽減と継続的なランニングコストへの支援が不可欠である。

「医療DX」の目的は2040年を見据え、医療現場の効率化や人材不足の解消、安全で質の高い医療の実現であり、その意義に異論はないが、現場では「何がどのように便利になるのか」が明確に伝わっていない課題もある。

日本医師会は「電子カルテ」や「電子処方箋」の義務化には強く反対しており、全ての医療機関に一律の電子化を求めることは、特に地方や高齢医師の多い地域の医療機関にとって深刻な問題である。これら医療機関に過度な負担を強いることで、これまで地域医療を支えてきた医療機関が撤退を余儀なくされ、結果として地域の医療提供体制の崩壊につながる。

地域医師会としては関係団体や行政機関と連携しながら、医療現場の声を国に届け、必要な制度的・財政的措置の実現に向けて働きかけを続けていく所存である。「医療DX」は国民により良い医療を提供するための重要な取組みであるからこそ、その実現には医療現場に寄り添った丁寧な姿勢を求めたい。

編集

福岡市医師会:担当理事 江口 徹(情報企画・広報・地域医療担当)

※ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡ください。

(事務局担当 情報企画課 上杉)