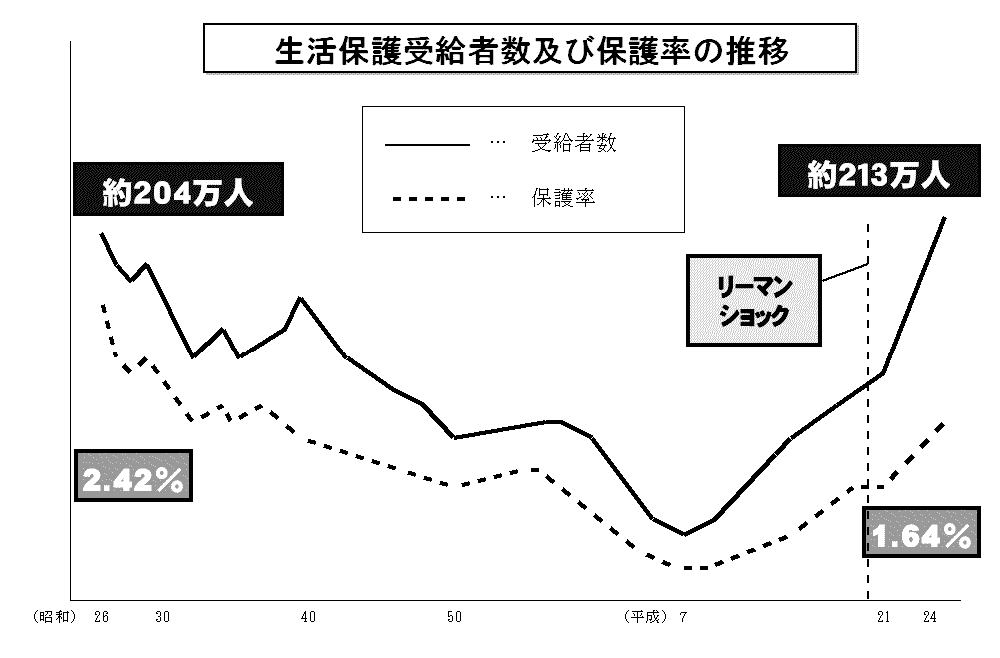

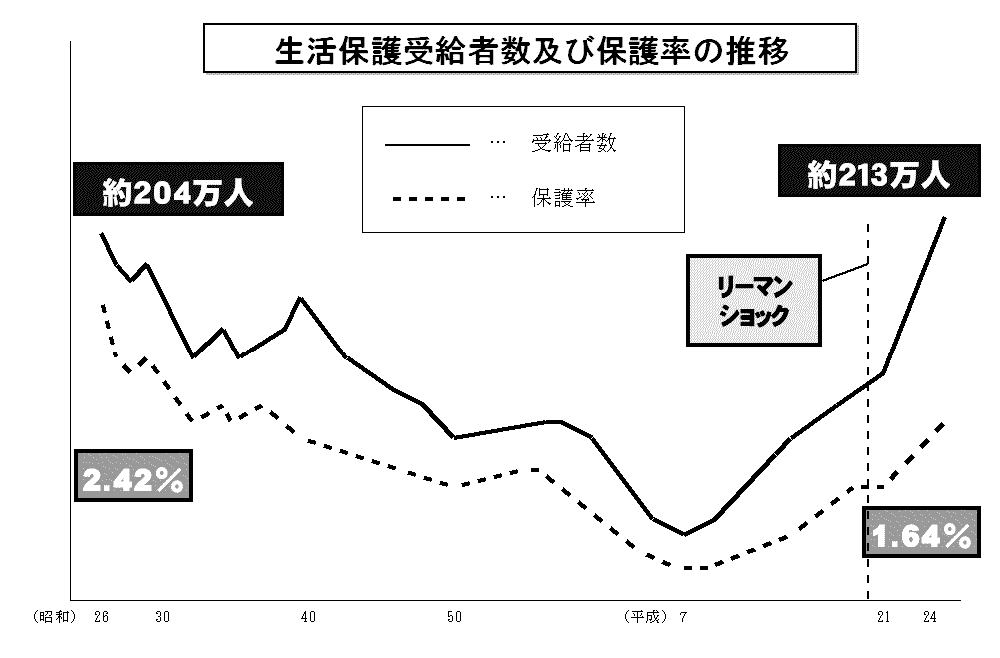

○生活保護受給者数の推移 |

|

現行法がスタートした昭和25年当時、約204万人だった受給者数は相対的に減少傾向にあったが、平成7年(約88万人)を底に増加に転じ、その後、右肩上がりに増え続けている。特に、平成20年秋のリーマンショック以降は増加率が顕著になっているが、これは、当時の雇用情勢の悪化等を背景に、厚労省から「速やかな保護決定」を行うよう各自治体に対し通知が発出されたことを機に、生活保護行政が大きく変化したことによるものとみられている。

ところで、昨今頻繁に「過去最多」と報じられる生活保護の受給者数だが、どれくらい危機的な状況にあるのだろうか。

制度が始まった当時の受給者数(約204万人)は現在(約213万人)とほぼ変わらないが、当時の人口は今よりもはるかに少ない。即ち、全人口に対する受給者の割合(保護率)を算出すると、昭和25年当時は2.42%となっているのに対し、現在は1.64%と低値である。また、生活保護水準未満の世帯のうち、実際に生活保護を受給している割合(捕捉率)は、厚労省等の調査では概ね“2~3割程度”とされている。さらに、これら生活保護の“保護率”、“捕捉率”は、ドイツ、イギリス、フランスなど先進諸外国の公的扶助受給率と比べても際だって低いといわれており、むしろ、日本では生活保護を受給できる水準であるにも拘わらず、救済されていない低所得者が多数いるともいえる。一方で、昨今、就労可能とみられる受給者の増加が問題視され、就労指導の強化が取り沙汰されているが、受給世帯の内訳をみると、高齢者世帯(44%)、障がい者・傷病者世帯(34%)、母子世帯(8%)が全体の8割を占めており、稼働世帯が多いとされる「その他の世帯」は全体の2割に満たないのが実情である。 |

|

|

○生活保護と扶養義務 |

|

冒頭でも触れた人気タレントの母親が生活保護を受給していたとされる問題では、あたかも悪質な不正受給を行っていたかのような印象を与える報道が繰り返されたが、同タレントは、ケースワーカーと相談のうえ一定の仕送りを行っていたとされており、収入に対する金額の妥当性といった問題こそあるものの、不正受給にはあたらないとされている。

この事例は、現代社会における“扶養のあり方”といった本質的な問題を国民に投げかけたといえる。現行の生活保護法では、「民法上の扶養は保護に優先して行われる」となっており、扶養義務者による扶養は生活保護の前提条件とはされていない。一方で、扶養義務者に多額の収入等がある場合は、保護に必要な費用を徴収できるとの規定があり、その程度については、福祉事務所と扶養義務者の間で調整される。

しかし我が国の民法上、強い扶養義務が課せられるのは夫婦間、そして未成熟子に対する親だけである。前述のタレントの事例を受け、小宮山前厚生労働大臣は、扶養を生活保護利用の要件とする法改正を検討する考えを示したが、そもそも、現行の生活保護法は、封建的な家族制度(家制度)の衰退を背景に制定されたものであり、扶養義務の強化を図るということは、前近代社会への逆行とも捉えられる。また、実質的な観点から見れば、生活保護受給者の半数近くを高齢者が占めているため、老親を子が扶養しなければならないケースが増え、若年層の負担が今以上に増すことなどが懸念される。格差社会を生み出し生活困窮者を増やした責任が国家にあるとするならば、その代償が国民に転嫁されるというのはいかがなものだろうか。 |

|

○不正受給急増の背景 |

|

近年、生活保護自体に厳しい視線が注がれる原因の一つに、“不正受給”の増加がある。厚労省の発表によると平成22年度の不正受給件数は約2万5千件(金額ベースで約129億円)に上るが、受給者全体に占める割合は件数ベースで約2%、金額ベースでは約0.4%にしか満たない。具体的なケースとしては、賃金収入があるのに「無い」と偽って申告したケースや年金の無申告が7割程度を占めており、報道でクローズアップされるような極端に悪質なケースは一部といわれている。なお、不正受給が急増した背景の一つとして、昨今、課税情報の調査が強化されたこと等が要因として上げられており、同年度の1件当たりの不正受給額については過去10年間で最低額となっている。 |

|

○生活保護基準と最低賃金の逆転現象 |

|

近年、生活保護世帯の生活扶助が、低所得者世帯の生活費を上回る逆転現象が指摘されている。最低賃金については、平成19年の最低賃金法改正以降、生活保護基準との逆転現象解消を踏まえ、毎年引き上げられてきた。しかしなお、今年7月の時点で11都道府県の逆転現象が解消されていないことが判明している。これは、割高な民間賃貸住宅の利用など、受給者の生活保護水準が年々上がっていることに加え、昨今の税や社会保険料の負担増等により、労働者の可処分所得が減っていることが要因と考えられている。ところで、生活保護基準の引き下げが一部の間で議論されているが、生活保護の水準は住民税の非課税限度額等に連動しているため、基準引き下げによる低所得者層の税負担増や最低賃金の低下等が危惧される。そもそも生活保護基準とは、国民が享受できる最低限度の保障(ナショナルミニマム)のはずである。生活保護の基準が下げられるということは、国のあらゆる保障の水準が下がるということに繋がる恐れがある。 |

|

○生活保護からの脱却に向けた就労支援対策 |

|

現在の生活保護制度では、働いて得た収入分が生活保護費から差し引かれるうえに、最低生活費に上乗せされる「勤労控除」も低額であるため、受給者のインセンティブが働きにくいといわれている。また、生活保護の受給者は原則、預貯金もできないこと等から、国は新たな仕組みとして、保護受給中の就労収入の一部を積み立て、生活保護から脱却した時に受け取ることを可能とする「就労収入積立制度(仮称)」の導入を検討することとしている。制度の詳細は今後詰められると思うが、厳しい雇用情勢における就労先の確保など、大きな課題が想定される。 |

|